Pythonの始め方を解説。初心者が最短で身につけるための基本ステップ

「Python(パイソン)ってよく聞くけど、何から始めればいいの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では初心者がPythonを最短で身につけるための基本ステップを丁寧に解説していきます。

Pythonは、読みやすくて書きやすい文法や、AIやデータ分析といった注目分野に強いことで、いま最も人気のあるプログラミング言語の一つです。

この記事では、Pythonをゼロから始めたい方に向けて、「何を準備すればいいのか」「Pythonとはどういう風に書くのか」をわかりやすくご紹介します。

「とにかく始めてみたい!」という方も、「続けられるか不安…」という方も、ぜひ最後まで読んで、最初の一歩を踏み出してみてください。

目次

Pythonとは?

「プログラミングって、難しそう」、「文系でもできるのかな?」

このようにに思ったことがある方も多いのではないでしょうか。

大学の授業や就職活動をきっかけに、プログラミングに少し興味はあるけれど、なんとなく手を出せずにいると感じる人も多いと思います。

そんな中で、これからプログラミングを始める人におすすめな言語が「Python(パイソン)」です。Pythonは、世界中で使われている有名なプログラミング言語でありながら、初心者でも学びやすいという特徴があります。

他の言語に比べて「シンプルで読みやすい文法」が特徴で、英語のように直感的に書けるため、プログラミングに初めて触れる人でもスムーズに理解しやすいです。

また、Pythonは大学の研究や企業の開発現場でも活用されており、「勉強したことがそのまま社会で使えるスキルになる」という点も大きな魅力です。データ分析やAIなど、今注目されている分野にも広く使われているため、将来性も抜群です。

プログラミングに触れたことがない人こそ、まずおすすめしたいのがPython(パイソン)というプログラミング言語です。

Pythonは、世界中で活用されており、「初心者にもわかりやすい」と多くの人に支持されているプログラミング言語です。次のセクションでは、そんなPythonの主な特徴をいくつかご紹介します。

Pythonの特徴ってどんなところ?

プログラミング言語にはたくさんの種類がありますが、その中でもPythonが特に注目されているのには、いくつかのはっきりとした理由があります。

ここでは、Pythonが多くの人に選ばれている特徴を5つにまとめてご紹介します。これから学ぼうとしている方も、すでに興味を持っている方も、「Pythonが使いやすくて実用的」ということを感じていただけたらなと思います。

- 初心者にやさしい文法

- 幅広い分野で使われている

- 学習コンテンツが充実

- 大学などの教育現場でも使われている

- 世界中の企業が採用

初心者にやさしい文法

難しい記号やルールが少なく、英語に似た書き方で直感的に理解しやすいです。コードが読みやすく、エラーも比較的見つけやすいので、挫折しにくいのが特徴です。

幅広い分野で使われている

Webアプリの開発、データ分析、AI(人工知能)、自動化ツール、ゲーム開発など、さまざまな分野で活用されています。学んだスキルが将来に直結しやすいのが魅力です。

学習コンテンツが充実

Pythonは注目度の高い言語なので、ネット上に日本語の解説やチュートリアルがたくさんあります。エラーの対処法なども検索で解決しやすいです。

大学などの教育現場でも使われている

Pythonは教育現場でもよく使われており、大学の授業や卒業研究、就職後の仕事でも役に立つケースが多いです。

世界中の企業が採用

Google、YouTube、Instagram、Netflixなどの有名企業でもPythonが使われています。将来エンジニアを目指す方にもおすすめです。

Pythonでできることとは?

Pythonは、一言でいうと「何でもできるオールラウンダー」なプログラミング言語です。初心者にも扱いやすいのに、活用できる場面はとても幅広く、趣味から仕事まで、さまざまな目的に対応できます。

では実際に、Pythonを使うとどんなことができるのか、いくつか代表的な例を紹介します。

- Webアプリケーションの開発

- データ分析・統計処理

- AI(人工知能)・機械学習

- 自動化・効率化ツールの作成

- 簡単なゲームやツールの開発

Webアプリケーションの開発

まずよくあるのが、WebアプリやWebサイトの制作です。たとえば、掲示板や日記アプリ、ログイン機能のあるサービスなどもPythonで作れます。

「Flask」や「Django」といったフレームワーク(便利な機能がまとまったツール)を使えば、初心者でも比較的早く形にすることができます。

例:SNS風の投稿アプリや、時間割管理ツールなど

データ分析・統計処理

Pythonはデータを扱うのが得意な言語でもあります。たとえば、アンケート結果の集計や、成績データの傾向分析、CSVファイルからグラフを作成することも可能です。

特に「pandas」「numpy」といったライブラリ(機能の詰め合わせセット)が便利で、Excelよりも細かく、そして効率よくデータを操作できます。

マーケティングや経済学など、データを扱う分野を専攻している学生にも非常に相性が良いです。

AI(人工知能)・機械学習

AIや機械学習の分野でも、Pythonは圧倒的なシェアを誇ります。自動で画像を判別したり、文章を分析したりといった技術もPythonで動かせます。

実際に、ChatGPTのようなAIサービスもPythonをベースにしていることが多く、今後の時代に欠かせないスキルとなりつつあります。

Pythonを学ぶことで、最新テクノロジーにも自然と触れることができるのは大きな魅力です。

自動化・効率化ツールの作成

「毎週、同じ形式のファイルをダウンロードして整理する」

「決まった時間にレポートを送る」

そんな単純作業を自動でこなせるツールもPythonで作ることができます。

たとえば、ファイル名を自動で変更したり、Excelの入力を自動化したりすることも可能です。バイト先や研究室での作業がグッと楽になるかもしれません。

簡単なゲームやツールの開発

Pythonには「pygame」というライブラリがあり、初心者でも簡単な2Dゲームを作ることができます。また、メモ帳アプリやToDoリストなど、日常で役立つ小さなツールも、Pythonを使えば自作できます。

「自分で作ったゲームが動く!」という達成感は、モチベーションアップにもつながります

なぜPythonは初心者におすすめなのか?

Pythonが多くの人に選ばれている理由は、その使いやすさと学びやすさにあります。特にこれから初めてプログラミングを学ぶ方にとって、Pythonは非常に親切な言語です。ここでは、初心者におすすめされる主な理由を紹介します。

1. 文法がシンプルでわかりやすい

Pythonは、英語の文章のような自然な書き方が特徴で、見た目がとてもスッキリしています。たとえば、「もし〇〇なら〜する」といった条件文も、理解しやすい形で書けるのが魅力です。

他の言語に比べて、コードの「読みやすさ」が高いため、何が書いてあるか理解しやすく、初心者でもつまずきにくいです。

2. 実行までの手順が少ない

Pythonは「書いたコードをすぐに動かせる」点も大きなメリットです。

アプリやゲームなどを作るには、本来は複雑な設定や準備が必要なことも多いのですが、Pythonでは最小限の準備ですぐに試すことができます。作って・動かして・直してというサイクルを早く回せるので、成長が早く感じられます。

3. 情報が多くて学びやすい

Pythonは世界中で使われている人気言語のため、日本語のものも含め学習コンテンツや解説が非常に豊富です。わからないことがあっても、検索すれば大抵の疑問はすぐに解決できます。

初心者が陥りがちな「エラーで詰まる」「参考資料がない」といった不安も、Pythonなら最小限に抑えられます。

4. 就職やキャリアに直結する

Pythonは、AIやデータ分析、Web開発といった将来性のある分野で広く使われており、就職活動でも有利になることがあります。

特に理系だけでなく、文系の学生でもデータ分析やWeb業界を志望する方が増えており、Pythonスキルがあるだけで注目されるケースもあります。実際にインターンでの開発業務や、卒業後の職場でも「Pythonを触っておいて良かった」という声は多く聞かれます。

5. 長く使えるスキルになる

Pythonは学び始めのとっかかりとして優れているだけでなく、レベルが上がったあとも本格的な開発にそのまま使える言語です。

「初心者用に学んだけど、仕事では使わなかった」というパターンが少なく、長期的に役立つスキルとして学ぶ価値が非常に高いです。

Pythonを始めるために必要な準備について解説!

Pythonを始めるとき、「まずはパソコンに何かインストールしないといけないのかな?」と不安になる方も多いかもしれません。

そのような不安は心配ありません。最近ではパソコンに特別な環境を用意しなくてもすぐにPythonを試せる方法があります。

その代表的なツールが、Google Colaboratory(コラボラトリー)です。

略して「Colab(コラボ)」とも呼ばれ、Googleアカウントさえあれば誰でも無料で使える、クラウド型のPython実行環境です。

特長は、ブラウザ上でそのままコードが書けて、ボタンひとつで実行できること。面倒なセットアップは一切不要で、インターネットに接続していればすぐに始められます。

また、コードの保存や共有も簡単で、他の人が作ったコードを参考にしたり、一緒に作業したりすることも可能です。

「とりあえずPythonを触ってみたい」という初心者にとって、Colabはまさにぴったりのツールです。

Google Colab の使い方

① Colabにアクセスする

以下のリンクをクリックし、Colabのトップページにアクセスします。

👉 Google Colaboratory

② Googleアカウントを用意する

Colabを使うには、Googleアカウントが必要です。画面右上の「ログイン」からGoogleアカウントにログインしましょう。

Googleアカウントを持っていない方も、「ログイン」から「アカウント作成」を押し、アカウントを作成して下さい。

③ 新しいノートブックを作成する

Colabのトップページが開き直されたら、画面上部の「ファイル」→「ドライブの新しいノートブック」をクリックしましょう。

これで、ブラウザ上にPythonのコードを書ける「ノートブック」がGoogle Drive上に作成されます。

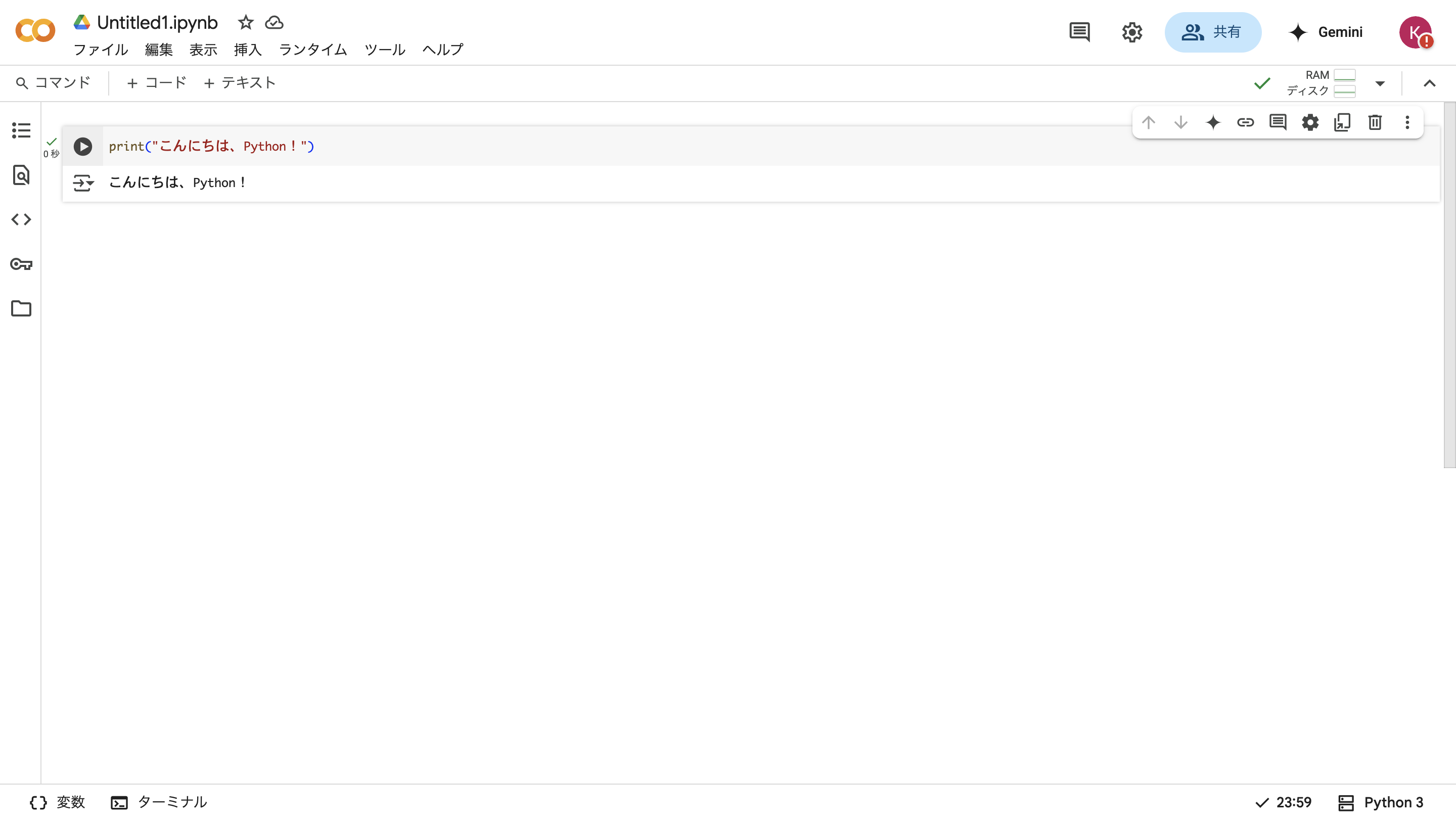

④ コードを入力して実行してみる

表示された画面に、

print("こんにちは、Python!")と入力して、左側の「再生ボタン ▶︎」をクリックしてみてください。

すると、すぐ下に「こんにちは、Python!」と表示されるはずです。これがPythonのコードを実行するということです。

⑤ 保存や共有も簡単

ColabのノートブックはGoogleドライブに保存され、定期的に自動保存してくれるため、保存し忘れで全て消えてしまった…という心配もありません。

また、ファイル > 共有 を選べば、友だちやメンターと一緒に同じノートブックを見たり編集したりすることもできます。

おすすめのチュートリアルサイト・動画

Colabのような環境が整っていれば、あとは「何を学ぶか」「どこで学ぶか」を選ぶだけです。

ここからは、Pythonを学び始めたばかりの方におすすめのチュートリアルサイトや動画をご紹介します。

初心者でも理解しやすく、挫折しにくいものを中心にピックアップしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

Pythonの学習は、テキストだけでなく動画やインタラクティブな学習サイトを活用すると、理解が一気に深まります。特にプログラミング未経験の方にとっては、「見て・試して・理解する」スタイルが合っている場合が多いです。

ここでは、初心者におすすめの学習リソースをいくつか紹介します。

- Progate

- ドットインストール

- YouTube

- Udemy

1. Progate

Progateは、初心者向けに作られたオンライン学習サイトで、Pythonを含む複数のプログラミング言語を学べます。スライド形式でわかりやすく解説されたあと、すぐにその場でコードを書いて実践できるのが特徴です。

特に初学者には「文法を感覚で覚えられる」点が好評で、アプリ版もあるためスキマ時間の学習にも向いています。

2. ドットインストール

「動画で学びたい」「手元でコードを書きながら覚えたい」という方におすすめなのがドットインストールです。1本3分ほどの短い動画で構成されており、テンポよく学習を進められます。

Pythonの基本的な文法から、簡単なアプリの制作まで対応しており、最初のうちは無料の範囲でも十分に学べます。動画を見ながら自分でエディタを動かすスタイルが好きな方にぴったりです。

3. YouTube

YouTubeには、Python入門に関する良質な講座が多数アップされています。映像で流れを見ながら学びたい方にとっては、無料かつ自由なペースで学べる強力なツールです。

内容は文法の解説から、Webアプリの作り方、機械学習の入門まで多岐にわたります。「顔出しで丁寧に教えてくれる」スタイルが多く、親しみやすい点もポイントです。

4. Udemy

Udemyは、プロの講師や現役エンジニアが提供する動画講座を購入して学ぶサービスです。動画の質が高く、しっかりと体系立てて学びたい人には最適です。

Python入門の講座も数多くあり、多くの人が購入している人気講座なども調べられます。

Python初心者がまず取り組むべき練習

Pythonを始めたばかりの頃は、何から手をつければいいのか迷ってしまいがちです。そこでここでは、初心者が最初に取り組むべき以下の3つを、実際のコードと一緒に紹介していきます。

- 基本文法を覚える(変数・条件分岐・ループ)

- 簡単なアプリケーションを作ってみる(電卓、メモ帳など)

- エラーの読み方・直し方を学ぼう

基本文法を覚える(変数・条件分岐・ループ)

まずは、プログラミングの“文法”にあたる部分を身につけましょう。Pythonでは比較的シンプルな書き方で学べるのが特徴です。

■ 変数とデータ型

変数とはデータを一時的に保存する箱のようなものです。Pythonは型の宣言(どんなデータの種類が入っているかの設定)をしなくても使えるので、初心者にもやさしいです。

name = "Taro"

age = 20

is_student = True

print("名前:", name)

print("年齢:", age)

print("学生ですか?", is_student)(print()は、文字を表示するのに使えるおまじないのようなものです)

■ 条件分岐(if文)

条件分岐は、「ある条件のときにどう動くか」を指定するために使います。試験の合否判定やログイン処理など、実務でも頻繁に登場します。

score = 75

if score >= 80:

print("よくできました!")

elif score >= 60:

print("合格です。")

else:

print("もう少し頑張りましょう。")■ ループ(繰り返し)

ループは、同じ処理を何度も繰り返すときに便利です。range(5)で0〜4の数字を順に取り出し、i + 1で1から5回のメッセージを表示しています。

for i in range(5):

print("こんにちは", i + 1, "回目")簡単なアプリケーションを作ってみる(電卓、メモ帳など)

基本文法を覚えたら、少しずつ「自分の手で作る」練習に移りましょう。ここではシンプルな電卓アプリの例を紹介します。

■ 電卓アプリの例(足し算のみ)

num1 = float(input("1つ目の数字を入力してください: "))

num2 = float(input("2つ目の数字を入力してください: "))

result = num1 + num2

print("計算結果:", result)このコードでは、ユーザーから数値を入力してもらい、合計を表示する簡単な電卓を作っています。input()で値を取得し、float()で小数として扱います。

■ 少し応用:計算方法も選べる電卓

num1 = float(input("1つ目の数字: "))

operator = input("演算子(+ - * /)を入力: ")

num2 = float(input("2つ目の数字: "))

if operator == "+":

print("結果:", num1 + num2)

elif operator == "-":

print("結果:", num1 - num2)

elif operator == "*":

print("結果:", num1 * num2)

elif operator == "/":

if num2 != 0:

print("結果:", num1 / num2)

else:

print("エラー:0では割れません")

else:

print("無効な演算子です")このように、少しずつ条件分岐やエラー対処を入れていくことで、実践的な思考が身についてきます。

エラーの読み方・直し方を学ぼう

どんなに丁寧にコードを書いても、エラーは必ず起きます。むしろ、エラーは「自分の理解を深めるヒント」としてとらえるのが大切です。

■ よくあるエラー例と対処法

NameError

print(namee)

# 実行結果:NameError: name 'namee' is not definedこれは、「nameeという変数が定義されていません」という意味です。正しくは name と書くつもりだったのかもしれませんね。

ZeroDivisionError

num = 10

print(num / 0)

# 実行結果:ZeroDivisionError: division by zero「0で割ることはできません」というエラーです。こういった場合は、if文などで事前にチェックを入れる工夫が必要になります。

■ エラーの読み方のポイント

- エラーの種類(例:NameError)をチェック

- メッセージの内容を読む(英語だけど簡単な単語が多いです)

- 該当の行を見て、タイプミスや文法ミスがないか確認する

- わからなければ、エラー文をGoogle検索してみる

実際、プログラマーの多くは「エラーを調べて直す力」で成長しています。

Pythonを効率よく学ぶコツ

Pythonを学び始めると、最初は「何から手をつければいいの?」と迷うこともあるかもしれません。

せっかく興味を持ったのなら、できるだけ効率よく、そして楽しく学習を進めたいですよね。

ここでは、初心者がPythonを無理なく身につけるためのコツをいくつかご紹介します。

毎日短時間でもコードを書く

「勉強しなきゃ」と思うと、つい1日1〜2時間のまとまった時間を確保しようとしがちです。でも、いざ始めようとすると面倒になって、結局やらなくなってしまうことってありませんか?

そんなときにおすすめなのが、「毎日10分〜15分だけコードを書く習慣」を作ることです。これは英単語の暗記と似ていて、少しずつでも毎日の方が、週1で数時間やるより記憶に定着しやすいのです。

たとえば、以下のような簡単な課題でもOKです。

# 今日の練習:for文の練習

for i in range(3):

print("Python楽しい!")このように「1日1問」「1日1コード」で良いので、手を動かすことを習慣化してみてください。次第にタイピングも速くなり、エラーへの対応力も自然と身につきます。

小さな成果物を作って達成感を得る

プログラミング学習でよくある挫折の原因のひとつが、「何を作っていいかわからない」「作っても意味がないように感じる」ということです。

でも、実は「どんなに小さなものでも自分で作る」という経験は、非常に大きな学習効果を生みます。

たとえばこんな小さな成果物でも十分

- 3人分の名前と年齢を入力して表示する名簿アプリ

- 簡単なToDoリスト(入力して、表示するだけ)

- 電車の運賃計算を模した割り勘アプリ

# 割り勘アプリ(2人用)

total = int(input("合計金額を入力してください: "))

person = 2

print("一人あたり:", total // person, "円")こうした「自分で考えたものを、自分で動かせた」という体験は、達成感やモチベーションに直結します。

ポイントは、完璧じゃなくても動くものを作ることです。うまく動かなかったとしても、「ここまではできた」という実感が次の一歩を後押ししてくれます。

わからないことは検索して解決するクセをつける

初心者の方にとって最も大事なスキルのひとつが、「ググる力」です。

「調べる力」は、決して”ズル”ではありません。むしろ現場のエンジニアたちは、日常的にGoogleやQiita、Stack Overflowを使って問題を解決しています。

■ よくある調べ方の例

- python if文 使い方

- python エラー SyntaxError

- python リスト ソート 方法

調べるときは、日本語でも英語でもOKです。特にエラーが出たときは、そのままコピペして検索すれば、たいてい誰かが同じ悩みを経験していて、解決策も見つかります。

■ 検索力を育てるコツ

- 最初はエラー文をそのまま検索

- よく出てくるサイト(Qiita、teratailなど)をブックマーク

- 気になったコードは、自分でも実行してみる

こうした検索習慣が身についてくると、「つまずいたときにすぐ立ち上がれる力」が身についてきます。これは独学でもスクールでも一生使える力になります。

独学に不安を感じたらスクール活用も検討しよう

Pythonは比較的習得しやすい言語とはいえ、初めてプログラミングに触れる方にとっては、エラーの対処やコードの書き方、学習の進め方でつまずくことも少なくありません。

独学とスクール学習の違い

独学は「自分のペースで学べる」「コストを抑えられる」などのメリットがありますが、一方で「何をどこまでやればいいか分からない」「エラーを前にして手が止まってしまう」といった壁にぶつかりやすいといった面もあります。

対してスクール学習では、学習カリキュラムが整っており、疑問点はすぐに質問できる環境が整っているのが大きな利点です。

「モチベーションを保ちながら、迷わず学び続けられる」というのは、独学にはない強みです。

独学で学んでいくメリットやPythonの学べるプログラミングスクールの詳細が気になる方は、以下の記事もおすすめです。

GeekSalonなら大学生向けにPython講座を開講中

もしあなたが「Pythonをしっかり身につけたい」「将来的に仕事に活かしたい」と考えているなら、GeekSalonのようなスクールを活用するのも有効です。

GeekSalonでは、大学生向けにPythonを学べる講座を開講中です。1ヶ月でPythonについて幅広く学べるコースと3ヶ月でPythonを使ってAIを開発するコースがあり、Pythonを体系的に学べます。

それぞれのコースでは、インプットとアウトプットの両方を通じてプログラミングを学ぶことができます。わからない部分も自分専属の担当メンターがついて一緒に解決してくれるのでいつでも質問できます。

さらに、大学生向けなので年齢が近い受講生が多く挫折せずに学習をしていくことができます。

まずは無料説明会で学び方を相談してみよう

「興味はあるけど、どこから始めればいいか分からない」「自分に向いているのか不安」という方は、まず無料説明会に参加して、実際にプログラミングの学び方をご相談ください。

実際の講座内容やサポート体制を知ることで、自分に合った学び方のイメージがぐっと具体的になります。同年代のメンターが話を聞いてくれるので、気軽に相談してみてください。