Pythonが学べる講座を解説!初心者でも無料で学べる講座とは?

初心者からプロまで幅広い開発者に人気のプログラミング言語Python。AI開発にも使える言語として、昨今人気が高まっています。

この記事では、「Pythonを始めたいけど難しそう」「独学で学ぶには何から手をつければいいの?」とお悩みの初心者の方に向けて、Pythonを学べる講座を10個ご紹介いたします。それぞれのメリット・デメリットも詳しく説明しているため、じっくり比較・検討してみてください。

この記事を通してあなたに合った講座を見つけ、Pythonの学習を始めてみましょう!

大学生がPythonを学ぶならGeekSalon!

GeekSalonについて詳しく知る目次

Pythonとはどんな言語?

そもそも、Pythonとはどんな言語なのか、3つの特徴から見ていきましょう。

- 幅広い分野で活用される応用力の高さ

- 初心者でも理解しやすい文法

- 名だたる企業が採用する信頼性

幅広い分野で活用される応用力の高さ

PythonはAI分野での活躍が目覚ましいですが、そのほかにもできることは多くあります。一例として、以下の5つが挙げられます。

- AI開発・機械学習

- Webアプリケーションの構築

- 簡単なゲームの作成

- データ分析や可視化

- Webサイトから情報を収集するスクレイピング

AI開発・機械学習

AI(人工知能)や機械学習の分野において、Pythonは圧倒的なシェア率を誇ります。身近な例で言うと、ChatGPTやGeminiなどの対話型AIサービスのコアとなる部分はPythonで開発されています。APIの提供やモデルの訓練など、重要な役割を果たしているのです。

ほかにも、画像の判別や文章の分析といった機械学習の技術も持ち合わせています。時流に乗ってAI開発をしてみたい方にはうってつけの言語と言えるでしょう。

Webアプリケーションの構築

プログラミングと聞いてまず浮かぶであろう、WebアプリケーションやWebサイトの制作も可能です。「Flask」や「Django」といった、便利な機能をまとめた仕組み(フレームワーク)を活用することで、初心者でも開発しやすくなっているのです。

SNSのような投稿アプリや時間割管理ツール、ログイン機能のあるサービスなどの開発も可能です。

簡単なゲームの作成

Pythonで簡単なゲームを作成することもできます。ゲーム開発向きの言語ではないためC言語やJavaといった言語と比べると高度なゲーム開発は難しいですが、2Dゲームやパズルゲームなら開発できるでしょう。

データ分析や可視化

Pythonはデータ処理や数学的処理を得意とします。そのため、アンケート結果の集計や成績データの傾向分析などが可能です。また、それらのデータをグラフとして出力することもできます。

特に「pandas」「numpy」といったライブラリ(便利な部品)を使うことで効率よくデータを操作できます。

Webサイトから情報を収集するスクレイピング

スクレイピングとは、ウェブサイトやデータベースから特定の情報を自動的に抽出・収集する技術のことです。欲しい情報を一気に集められるため、自分で検索して集めていく手間を削減できます。論文を書く際の情報収集などに便利で、こういった個人利用にもPythonは活用されているのです。

初心者でも理解しやすい文法

Pythonは初心者でも読みやすく書きやすい言語です。プログラミング言語は独自の文法も多く、初見では理解できないこともありますが、Pythonは英語がわかれば直感的に理解しやすくなっています。

例えば画面上に「Hello」と表示させたい時、Javaでは以下のようなコードになります。

System.out.println("Hello");Hello以外の文字は何を表すのか分かりづらいのではないでしょうか。「System.out.println」が何を示すのか、説明がないと理解しづらいでしょうし、最後についている「;」も意図が汲みづらいでしょう。

一方、Pythonは次のようになります。

print("Hello")かなりシンプルで分かりやすいのではないでしょうか?Helloをプリントする、ということが直感的に伝わってくると思います。

以上のように、Pythonは初心者でも分かりやすい文法で構成されています。理解のしやすさは読みやすさだけでなく書きやすさにもつながるため、「まず試しに書いてみよう」とスタートを切りやすいのがいい点です。

名だたる企業が採用する信頼性

Pythonはさまざまな企業で採用されている言語です。例えば以下のサービスはPythonが開発に用いられています。

- YouTube

- Dropbox

- Netflixなど

一度は名前を見たことのあるサービスばかりだと思います。大企業採用していること、有名ソフトで使用されていること、そして大きな障害も起きていないことから、Pythonの安定性やそれに依拠する信頼感がわかるのではないでしょうか。

Pythonの関連記事

Pythonの特徴がわかりましたか?初心者でも始めやすく、応用力や信頼性も高いため、学習して終わりではなく習得したことを幅広く活用できます。

そんなPythonの講座以外の学び方も知りたいあなたは、以下の記事を参考にしてみてください。

無料で学べるPythonの講座5選!

ここからは、無料でPythonを学べる講座を5つご紹介します。各講座のメリット・デメリットにも言及しているため、あなたに合った講座を探してみてください。

- Python.jp

- progate

- ドットインストール

- paizaラーニング

- YouTube

Python.jp

Python.jpは、現役プログラマーが運営する個人サイトです。名前からして公式と思われがちですが、もともとPythonのドキュメントを非公式ながら和訳して掲載してくれていた頃の名残のようです。現在サイトではPython関連のニュースや企業からの求人、Pythonの環境構築ガイドなどが無料で公開されています。

学習については、「ゼロからのPython入門講座」というページを参照してください。ブラウザからPythonを実行できるGoogle Colaboratory(Colab)というサービスを使って、Pythonの基礎をチュートリアル形式で解説しています。

Python.jpで学ぶメリット

Python.jpは個人運営サイトの中では信頼性がかなり高いことは特筆すべき点です。サイトはPythonが爆発的に人気になった2000年の1年後、2001年に誕生しており、今も現役で動いています。初期からPythonに向き合ってきたこと、今もなお最新情報を更新していること、それが20年以上続いていることから、その信頼性の高さが分かるのではないでしょうか?Pythonを使う人の集まるDiscordサーバでの情報も交わされているそうなので、集合知的なサイトになっているのかもしれません。

また、無料で必要十分な範囲まで学習できるのもメリットです。「ゼロからのPython入門講座」はその名のとおり入門に必要な内容が揃えられており、無料で学習できます。実際のコードや演習問題を通して学べるため、実践で使う際のイメージもしやすいです。他のサイトだと有料になりがちな辞書オブジェクトやタプルとコレクションに関する説明まで公開されており、かなりの手厚さとなっています。

Python .jpで学ぶデメリット

一方で、情報が古い可能性があることには注意が必要です。ページの最終更新日が表示されないつくりとなっているため、講座に沿って進めようとしても今の環境だと動かない、ということもあり得ます。特に文字だけの講座であるため、一度つまずくと次に進みづらく挫折してしまうかもしれません。そのため、Python.jpが紹介しているコミュニティやDiscordにあらかじめ入っておくなど、質問できる環境を用意しておくことをオススメします。

progate

progateは、プログラミング初心者がプログラミングを始めるハードルを下げるべく作られた、オンライン学習サイトです。

Pythonだけでなく、HTML&CSS、Java、SQLなども学ぶことができ、幅広くプログラミングの知識をつけられます。Pythonのコースはこちらで、全7レッスン+6記事で学習できます。

progateで学ぶメリット

progateは、スライド形式の解説を通して理解した後、実践的にコードを書いて体で覚えることができます。特にPythonは言語特有の文法に詳しくなくとも書きやすい言語であることからprogateと相性がよく、帰納的にPythonを理解していけるでしょう。

この「実践的にコードを書いて体で覚える」ことができるのは、ブラウザ上でコードを書けるようになっていることが理由です。プログラミングは基本的に、自身のパソコン上でその言語を動かせるようにソフトや設定を整える「環境構築」という工程が必要なのですが、それを省略できるということです。環境構築はややこしくこの段階で挫折する方も多いため、挫折ポイントをひとつスキップできるというのはかなりのメリットです。

また、progateはアプリ版もあるのがおすすめの点です。スキマ時間で気軽に学習を進められるため、日常の一部にPythonを溶け込ませることができ、プログラミングに対するハードルを下げられます。

progateで学ぶデメリット

progateは無料で学べる範囲が少ないです。本当に初学者向けのPythonの入り口の部分は無料で学べますが、真偽値や条件分岐など、プログラミングらしくなってくる章で有料になります。そのため、progateで無料で学習したい方は、あくまでもPythonに慣れるための入り口としてprogateを活用するのが良いでしょう。

また、問題解決能力がつきづらいのもprogateのデメリットとしてよく挙げられます。というのも、progateは初心者のハードルを下げるために作られていることから、答えやヒントにかなり簡単に辿り着けるような画面設計となっています。講座を見直せば答えがわかってしまったり、行き詰まった時にすぐにヒントを見られてしまったりと、自分で考えてプログラミングするという重要な要素をスルーしてしまいがちです。progateで学習する際には「自分でPythonを使えるようになる」と自律心を持って挑むようにしましょう。

ドットインストール

ドットインストールは、3分の動画で気軽に学習を進められるプログラミング学習サービスです。

Pythonを含めてさまざまな言語を学ぶことができ、特にWebサービスやWebアプリケーション開発に関する講座が多くあります。レッスンは2025年8月時点で562レッスンあり、動画本数は8,470本に及びます。

Pythonの講座はこちらから学ぶことができます。

ドットインストールで学ぶメリット

ドットインストールでは、Pythonの基本だけでも5コースが用意されている手厚さで、しっかり学ぶことができます。途中から有料にはなりますが、各コースのはじめの3動画は無料で公開されているため、無料範囲だけでもある程度の理解を進めることができます。

また、何よりも端的にまとめられた動画で見進められることから、学習のしやすさがピカイチです。動画という形式であるため、文字や画像だけで見るよりも頭に残りやすく、そして1本3分という短さから復習もしやすいです。サクサクと進められることから、ゲーム感覚で楽しく学習できるでしょう。

ドットインストールで学ぶデメリット

ドットインストールには現役エンジニアに質問できるという機能があるのですが、有料のプレミアムプランに入会しないと質問することも質問を見ることもできません。そのため、3分間の動画で理解ができなかった場合は行き詰まってしまう可能性があるということです。見直して理解しようにも、3分に収められている以上は理解に必要な説明がカットされてしまっていることもあるでしょう。全くの予備知識なしで始めた場合は、その説明の少なさに挫折してしまう可能性があります。

また、環境構築を自身で行わなければならないのも注意が必要です。環境構築の手順自体はドットインストールでも公開されていますが、パソコンのOSやバージョンによってはその通りに進まないこともあるでしょう。ましてや挫折率の高い環境構築となると難易度は上がります。Pythonを始められる状態になる前に辞めてしまってはもったいないので、環境構築をやり遂げられるよう強い意志を持つか、ブラウザ上でPythonを動かせるサイトと併用することをオススメします。

paizaラーニング

paizaラーニングは、特にプログラミング初心者から中級者を対象にしたプログラミング入門学習コンテンツです。短い動画と課題を通して、実践的なコードを書きながら学べます。

paizaラーニングで学べる初心者向けのPython講座には体験版と入門編があり、体験版はすべて無料で受講できます。この2講座以外にも目的別にPythonを教えてくれる講座が複数用意されているため、体験版で興味を持ったら試してみるのもオススメです。

paizaラーニングで学ぶメリット

paizaラーニングの魅力はなんといってもその講座数です。全300レッスンで2300学習動画、4800問の演習課題が利用でき、さらに新たな講座が複数追加される月もあります。その分無料動画も多く用意されているため、まず無料であなたに合った教え方であるかなどを見極めるといいでしょう。

また、日本e-Learning大賞を3度受賞しており、信頼度も高いです。ブラウザ上でコードを実行できたりゲームのように学べるコンテンツも用意されていたりと、初心者が学びやすい環境が整っています。そして学習後は関連サービスであるpaizaで「プログラミングスキルチェック」にも挑戦できます。難易度別に用意された問題にどんなコードを書くかでスキルを測ることができ、新卒採用や転職にも用いられています。

paizaラーニングで学ぶデメリット

paizaラーニングでは、有料講座を受講するためにはサブスク型の有料プランに入会する必要があります。有料プランに入ることで見られる動画数や受けられるサービス数は格段に増えますが、Pythonとは関係のない講座も全て含まれての値段となっています。そのためPython以外の学習をしない場合はやや損な感じがしてしまいます。買い切りがないことに注意し、入会中になるべく学習できるよう計画を立ててから入会することをオススメします。

また、paizaラーニングはプログラミング初心者でもとっつきやすくするためにエンタメ的な要素が含まれています。いわゆる萌えの要素もあるため、苦手な方は気をつけましょう。

YouTube

YouTubeにはご存知の通り、ジャンルを問わず大量の動画が投稿され続けています。プログラミングに関する動画も多くあり、「Python」と調べるだけでもさまざまな動画を見つけられると思います。

実際の検索結果はこちらから確認できます。動画時間や動画の構成などは投稿者によってまちまちであるため、複数を比較してみてあなたに合った動画で学ぶと良いでしょう。

YouTubeで学ぶメリット

YouTubeで学ぶメリットは、無料で学べる範囲が他のサイトに比べてかなり広いことです。入門部分だけを公開している人がいれば実践で使える内容まで公開している人もいるので、上手く検索すればしたい学習をすべて無料でまかなえるでしょう。

無料公開が多い理由は、YouTubeは再生数や登録者数に応じて投稿者が収益を受けられるつくりになっているためです。収益化済みの投稿者ならば有益な情報を無料で公開してもお金が入ってきて、収益化を目指す駆け出しの投稿者ならば他より有益な情報を発信して差別化を図るため実践的な内容も公開してくれて、と視聴者からするとありがたい構造です。

また、コメント欄が存在するのも良い点でしょう。コメント欄が解放された動画ならば誰でも気軽にコメントができ、動画内容に関する質問も可能です。投稿者によってはその質問に返信をすることがあるため、学習内容の理解につながります。投稿者から返事がなくとも、同じ動画を視聴した別の視聴者が教えてくれることもあります。集合知を活用し、学習に役立てましょう。

YouTubeで学ぶデメリット

一方でYouTubeは情報に誤りがあることに注意しましょう。コンテンツをすべて企業が提供しているサービスと異なり、YouTubeは誰でも動画を投稿できてしまいます。そのため情報が精査されておらず、誤った情報や意図的に嘘を織り交ぜた情報が含まれることがあります。YouTubeで学習する場合は、信頼できる投稿者であるかを意識したり、複数の動画を併用して情報を見比べたりすることをオススメします。

また、他のことに気が散りやすいのも難点です。YouTubeはエンタメ系のサイトである以上、関連動画には学習と無関係な動画が多く表示されます。そのため、つい他の動画に手が伸びてしまい学習が進まないことがあるかもしれません。YouTubeで集中してPythonを学ぶには工夫が必要になるでしょう。

有料で学べるPythonの講座5選!

続いて、有料で学べる講座を5つご紹介します。お金が発生する分信頼度やサポートがアップします。

- GeekSalon

- テックアカデミー

- Aidemy Premium

- PyQ

- Udemy

GeekSalon

GeekSalonは、大学生に特化したコミュニティ型プログラミングスクールです。大学生限定のため価格も大学生向けに抑えられており、3ヶ月10万円台で受講できます。スクールは一般的に受講料に数十万円〜数百万円かかることがほとんどであるため、破格の値段と言えます。

Pythonは1ヶ月49,830円 の「Pythonコース」と、やや開発のレベルが上がり3ヶ月149,490円の「AIコース」で受講できます。

GeekSalonで学ぶメリット

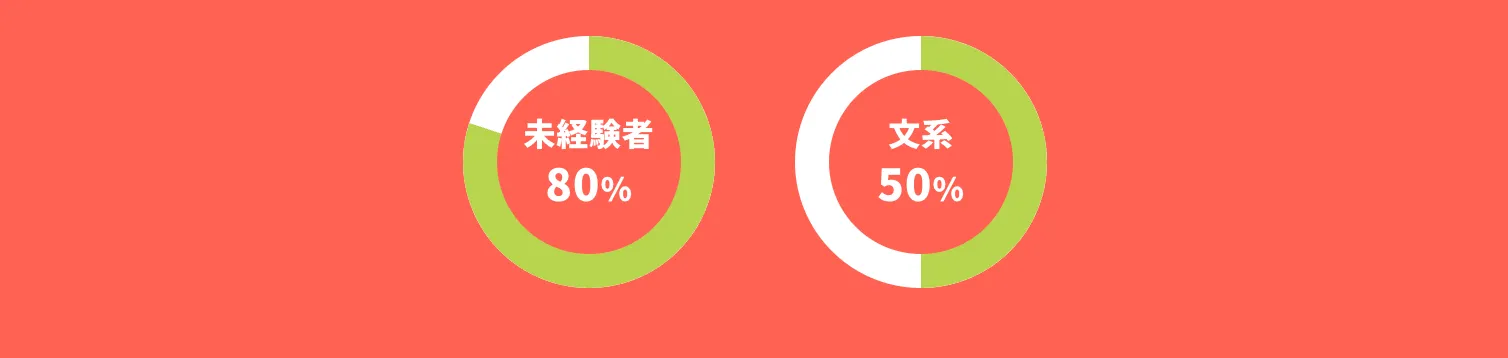

GeekSalonは受講生の8割が未経験で5割が文系の学生という、未経験者が受講しやすい環境であることが特徴です。

特に文系の学生でプログラミングができる学生は稀有なため、就活の際などに他の就活生との差別化を図れます。加えてAIコースでは受講期間中にあなたのオリジナルアプリを開発できるため、より分かりやすくあなたの技術力をアピールできます。よって、同年代の学生と情報交換をしたい方やガクチカを作りたい方にもよく利用されています。

また、受講生やメンターが全員大学生であることも魅力です。専属メンターはそのコースを完走した先輩が担当します。同じ大学生ということで気軽になんでも話せる上、slackやzoomなどで24時間いつでも質問できます。

教材や開発はパソコン1つで可能なためオンラインで完結できますが、各地に教室も用意されているため対面で質問したい方は活用するといいでしょう。教室には他の受講生がいることもあるので、助け合ったり仲良くなったりして楽しく学習に励めるはずです。

GeekSalonで学ぶデメリット

ただし、専属メンターはプロではない点は注意が必要です。スクールによってはプロの講師や現役エンジニアをメンターに据えていることもあるため、メンターの知識量はやや劣ります。そのため、「現場で実践的に使える技術を身につけて、即戦力になりたい!」と考えている方には物足りなさがあるでしょう。なお、カリキュラムの範囲内の質問やオリジナルアプリに関する相談などは問題なく可能であるため、Python初心者であれば困ることはないはずです。

また、勉強会が夜に開催されることにも気をつけましょう。勉強会とは、メンターが常駐しその場ですぐに質疑応答ができる時間のことです。大学生向けのスクールであることから、大学の講義の時間を避けて勉強会は夜ごろに設定されています。しかし、夜間学校やアルバイトなど、夜に予定がある方は参加が難しく、テキストでの質問のみでは解決が遅れる可能性があります。質問がない場合は参加不要ですが、初心者ですとつまずくポイントは多いものです。予定のない日には参加して質問できるよう、予定を管理しておくことをオススメします。

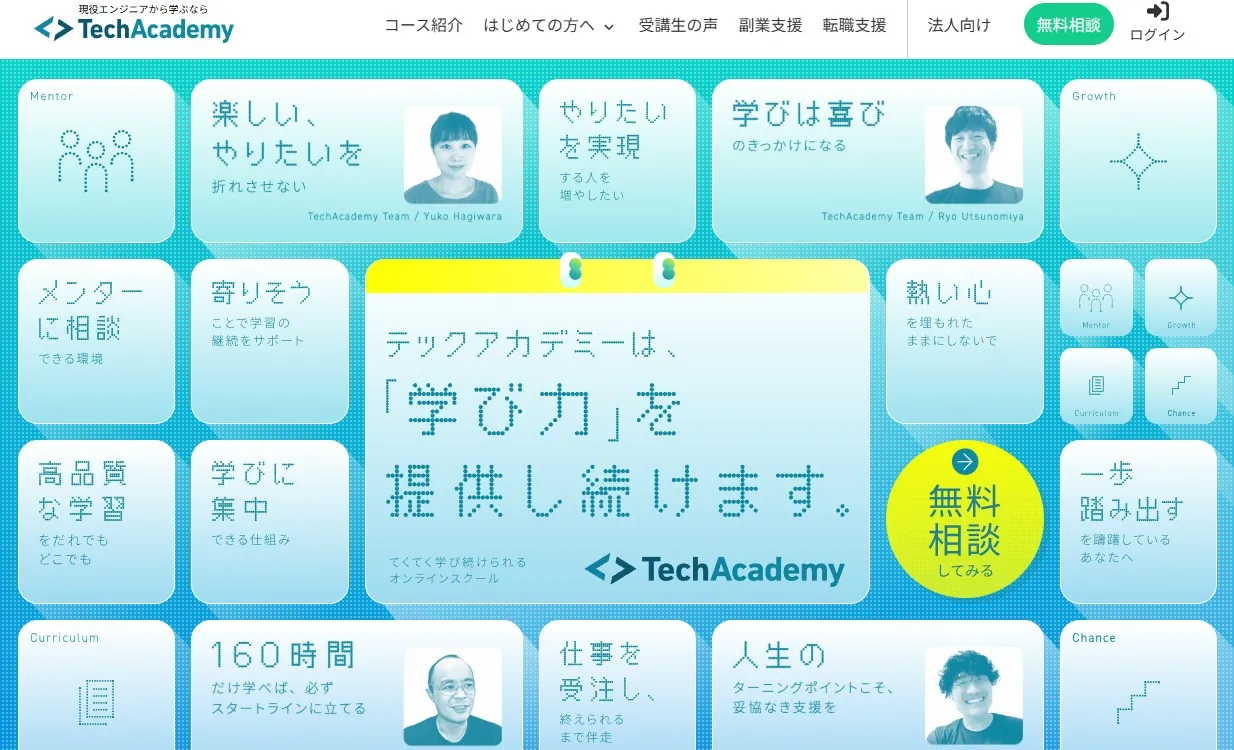

テックアカデミー

TechAcademyはオンライン完結型のプログラミングスクールです。特に社会人からの人気が高く、副業や転職先の紹介サポートなども用意されています。

PythonはPythonコースで学ぶことができ、期間と料金は次のとおりです。

- 4週プラン

- 社会人:251,900円

- 学生:240,900円

- 8週プラン

- 社会人:317,900円

- 学生:306,900円

- 12週プラン

- 社会人:383,900円

- 学生:372,900円

- 16週プラン

- 社会人:438,900円

- 学生:427,900円

社会人と学生で料金が分けられているため、学生のうちならばお得に受講できます。

テックアカデミーで学ぶメリット

テックアカデミーは、現役エンジニアが週2回のマンツーマンメンタリングで学習をサポートしてくれます。しかもただの現役エンジニアではなく、通過率10%の選考に合格した選りすぐりのエンジニアです。マンツーマンメンタリングは1回30分とコンパクトなため、時間も取りやすいです。マンツーマンメンタリング以外だと、毎日15時〜23時にはチャットサポートを受け付けています。そのため、メンタリングを待たずとも質問が可能です。

また、コースの修了後には、副業や転職などのキャリア支援も充実しています。特にPythonコースは転職実績も多くあるため、Pythonを使ったより良い仕事を求めている方にはうってつけのサポートとなっています。オリジナルアプリは開発できませんが、ビットコインの価格変動を予測する開発など実践的な課題を経験できるため、講座完走後も仕事に活かしやすいでしょう。副業や転職がうまくいけば受講料分の元を取れるかもしれません。

テックアカデミーで学ぶデメリット

テックアカデミーで学習する上で注意しなければならない点は、受講料と受講期間のバランスです。プランによって期間と受講料は異なりますが、カリキュラムはどれも同じです。そのため、安く済ませようとして4週間のプランを選んでしまうと、学習時間が取れず無駄に終わってしまう可能性があります。4週間プランだと1週間あたりの学習時間は40〜50時間と提示されており、一般的な労働時間を大きく上まっています。安く済ませたい方は夏休み期間や転職までの空白期間など、時間に余裕のあるタイミングで受講することをオススメします。

また、オリジナルアプリを作れない点にも気をつけましょう。実践的な課題に挑戦できるとはいえ、スクールが用意したカリキュラムであるため、数多くの受講生がクリアしています。そのため、就職や転職活動の際、その課題で開発したシステムを見せたとて、差別化できないことがしばしばあるのです。同じくテックアカデミーを受講した人と同じ会社を受けてしまえばお互いに似たり寄ったりなアピールになってしまいますし、そもそも企業側が「このシステムはこのスクールのカリキュラムの一部」と把握していることも多々あるためそうなると強みとしてもアピールしづらくなってしまいます。どうしてもアピールに使いたいのならば、スクールでの学習にプラスアルファであなたの強みを伝えられるといいかもしれません。

Aidemy Premium

Aidemy Premiumは、AI/データ分析を学べるPython特化型スクールです。特に社会人向けに展開しており、キャリアアップを目指す受講生向けのサポートも充実しています。

学習内容ごとに4つの講座が用意されており、以下のとおりです。

- AIアプリ開発講座

- 3ヶ月:528,000円

- 6ヶ月:858,000円

- 9ヶ月:1,078,000円

- データ分析講座

- 3ヶ月:528,000円

- 6ヶ月:858,000円

- 9ヶ月:1,078,000円

- 自然言語処理講座

- 3ヶ月:528,000円

- 6ヶ月:858,000円

- 9ヶ月:1,078,000円

- E 資格対策講座

- 3ヶ月:327,800円

各内容に特化して学習できるため、学びたいことが決まっている方には非常にオススメです。

Aidemy Premiumで学ぶメリット

Aidemy Premiumはサポートが充実しています。まず進捗のサポートとして、受講の目的や目標にあわせて学習の計画を一緒に立ててくれます。メンターが進捗の管理もしてくれるため、学習に集中できます。もし集中できないときは、バーチャル学習室を利用しましょう。受講生同士でコミュニケーションが取れるようになっているため、モチベーションの維持が期待できます。

また、技術面のサポートとして、チャットでいつでも質問できること、講師がコードレビューしてくれることのほかに、オンラインカウンセリングやオリジナルポートフォリオの作成支援までしてくれます。カリキュラムにオリジナルアプリの開発が含まれているため、その作品をポートフォリオにまとめれば技術力だけでなく伝える力のアピールにもなります。

そして、学び放題制度も活用していきましょう。学び放題制度を活用すると、受講講座以外の講座のカリキュラム以外も追加料金なしで学習できます。「AIアプリ開発講座」「データ分析講座」「自然言語処理講座」のうち、6ヶ月プランもしくは9ヶ月プランを選択した方は学ぶ放題制度を利用可能です。また、学び放題制度を使えばE資格対策講座を受講せずとも、 E資格受験資格を取得できるようになるのです。

値は張りますがその分のサポートや教材を享受できるため、受講するならば6ヶ月もしくは9ヶ月プランをオススメします。

Aidemy Premiumで学ぶデメリット

Aidemy Premiumで学習するデメリットとしては、Pythonについて全く無知の状態で受講すると難易度が高く感じることがある点です。文章が中心のカリキュラムとなっているため感覚的に理解しづらく、そして専門用語などが説明なしに出てくる場合もあります。特に環境構築などのプログラミング初心者向けの説明はなく、Python自体の基礎からスタートとなっています。他の言語を触ったことがあったりPythonをかじったことがあったりしない場合は、その都度自分で調べていかなければなるため、挫折しやすいかもしれません。

また、Python以外についての知識はつきづらいことも注意しましょう。Aidemy PremiumはPythonに特化したスクールのため、機械学習の理論よりPythonによる実装に重きを置いています。よってPythonを用いた解析手法を身に付けられても、解析手法自体についてや数学的な理解は深まらない可能性が高いです。AI・人工知能や機械学習に関する基礎や理論を学びたい方は拍子抜けしてしまうかもしれません。「Pythonの何が学びたいのか」「学びたいのはPythonなのか、Pythonに関する周辺知識なのか」など、学ぶ理由を深めてから受講するといいでしょう。

PyQ

PyQは、Pythonに特化したオンライン学習サービスです。テキストと画像で学習する独学に近いスタイルで、「技術書1冊分の価格ではじめるPython独学プラットフォーム」とされています。

講座は内容に合わせて20コース以上が用意されており、こちらから確認できます。料金はすべての講座を学べる個人ライトプランが3,040円/月で、それにプラスで学習サポートのついた個人スタンダードープランが8,130円/月です。

PyQで学ぶメリット

PyQは問題数の多さが魅力的です。学習は数個の問題からなる「クエスト」という単位で進み、 600クエスト・1500問以上が存在し、好きな順番に学び放題となっています。実務に活かせる講座の数も多いため、問題解答を通して即戦力になれる力を磨けるでしょう。もちろん基礎から学ぶこともでき、プログラミング初心者向けの講座も用意されています。特にブラウザ上で全てを完結できるため、初心者にも優しい設計だと言えます。教材を閲覧できるだけでなく、コードの実行も可能なため、初心者がつまずきやすい環境構築も不要なのです。

また、安価で受講できるのも特徴です。20を超えるコースを3000円台から学習できるのは破格であり、しかも内容は基礎から応用まで幅広くカバーしています。統計分析や機械学習だけでなく、数理最適化やフレームワークの活用などといった、他の講座ではあまり取り上げられない活用法も知ることができます。買い切りではないためゆっくりやればやるほどお金はかかってしまいますが、集中的に学習できればかなりコスパがいいです。

プランは学習中に変更できるため、まずはライトプランで始めてみて、わからない箇所が出てきた際にスタンダードプランに切り替えて質問するといいでしょう。

PyQで学ぶデメリット

PyQのデメリットは、サポートがあまり充実していない点です。スタンダードプランで受けられるサポートはコードに関する質問のみで、回答ペースも1営業日あたり1件と遅めです。進捗の管理や目標設定、就活のサポートといった補助制度もないため、教材に関する質疑応答のサポートしかないと考えて良いでしょう。月の課金額を5000円以上増やしてスタンダードプランに変更するには、少々ためらうサポート体制です。

また、コースによって質に差があることにも注意が必要です。専門用語・知識を前提として進められるコースもあり、Python初心者が挑むには難易度が高いかもしれません。必要とされている知識は何かが分かれば先にそれを自力で学ぶといった対処もできますが、「何が分かっていればいいのか分からない」という状態に陥ってしまうことも往々にしてあります。そうなると学習を進めても進展がなく挫折しやすくなってしまうでしょう。

PyQで学ぶ場合は、PyQだけでなく他の教材やサポートを活用しながら自制心を働かせて学習する必要があるでしょう。

Udemy

Udemyは、世界中の専門家が作成した、Pythonに関する動画講座を受講できるプラットフォームです。世界1万4,400社以上の企業から採用される信頼性を誇り、Pythonに限らず幅広い知識を学べます。

Udemyは誰でも講師になれる媒体であるためその数だけPythonの講座も増えていきます。「Python」で検索するとこのとおり大量の講座がヒットし、日本語に絞っても2000件近く存在します。価格は数千円〜数万円とコースによってまちまちですが、評価の高い初心者向け講座である「はじめてのPythonプログラミング入門」は2600円で受講可能です。

Udemyで学ぶメリット

講師の数だけ講座内容が存在するため、基礎的な内容からWeb開発、データ分析、機械学習といった専門的な分野まで、幅広いトピックを深く学ぶことができます。講師は次々参入してきますし、既存の講師も新たに講座を作成することがあるため、今後も学べる内容は広がっていくでしょう。日本語話者に絞らなければコースは星の数ほどコースが存在します。日本語字幕のついた講座を探したり、英語で視聴してみたりするとPythonに限らない知識も得られるでしょう。

また、Udemyでは定期的にセールが実施されます。セールは突発的に実施されるため明確な実施日は不明ですが、月に1〜3回開催されるようです。講座によっては80〜90%OFFで購入できることもあるなど、かなりお得なキャンペーンとなっています。

手頃な価格で質の高い講座を受講できる可能性があるため、気になる講座にはあたりをつけておくことをオススメします。講座ごとに用意されている無料のサンプルビデオを見ておいたり、その講座についている評価や評価数を参照しておくのもいいでしょう。

Udemyで学ぶデメリット

Udemyのデメリットは、情報が古い可能性があることです。各講座は、収録されたその時の最新情報までしか網羅できません。そのため、投稿が古い動画だとその時点で情報が止まっている可能性があります。講座に沿って進めようとしてもバージョンの違いにより進められなかったり、場合によってはバグが発生したりもするでしょう。講座に合わせてPythonのバージョンを変えることでも対処できますが、バージョンを変えるコマンドを実行するのも人によってはややこしく感じてしまうかもしれません。そのため、可能な限り現行バージョンのPythonに対応している講座を選ぶことをオススメします。

また、講師の質にばらつきがあることにも注意しましょう。Udemyは、誰でも講師になることができます。プロフィールや肩書きから講師ごとの信頼性を推量することはできるのですが、問題はサポート体制です。Udemyでは動画に対して質問を投稿する機能がありますが、講師に返信義務はありません。そのため、特に受講生の多い講座だと質問がそのまま放置されてしまうことがあるのです。またはUdemy以外でも意欲的に活動している講師であった場合は、そもそも質問が来ていることにすら気づかないかもしれません。

Udemyで学習するならば、他の受講生の質問や評価を参考にして進めていく必要があるでしょう。

プログラミング初心者の方は、独学よりもスクールの方がおすすめ!

気になる講座は見つかりましたか?

もしあなたがPython初心者であるなら、テキストや動画のみの講座ではなく、スクールで学習することをオススメさせてください。スクール学習は独学に比べて挫折しづらく、続けていくことでPythonの楽しさに気づけるはずだからです。

プログラミングスクールで学ぶメリットとは?

プログラミングスクールで学ぶメリットとして、以下3つをご紹介します。

- すぐに疑問を解消できる

- 受講生同士で助け合える

- 成果物を作れる

すぐに疑問を解消できる

プログラミングスクールでは、メンターが質問に答えたり、あなたの進捗を管理したりしてくれます。そのためあなたが質問した際は進捗状況を鑑みて回答してくれるため、質問したい箇所を擦り合わせたり前提条件を説明したりする手間を省けます。

もし書籍を購入するなどして自力で進めていて質問が浮かんだ場合、掲示板などに「この書籍のこの章を進めていてこの程度理解しているがこの挙動が分からない」など、事細かに説明しなければなりません。自身がわかっていないことを把握するのも大変ですし、回答してもらえるよう分かりやすくまとめるのも苦労します。そうなってはプログラミング自体に集中できず、時間を浪費してしまうでしょう。

その点、プログラミングスクールではすぐに質問できあなたに合わせた回答がもらえるため、タイパが良いのです。

受講生同士で助け合える

独学にはないメリットとして、受講生同士でコミュニケーションが取れることが挙げられます。同じ講座を受講する仲間がいることでお互いに助け合うこともできますし、モチベーションの維持にもつながります。

また、仲間に意見を聞くことで、第三者視点での意見を知れるというのもメリットです。例えばPythonでオリジナルアプリを作りたいと思った際、そのアプリが本当にいいのかどうか、自身では分からないものです。メンターも意見はくれますが、あなたに寄り添って教えてくれる立場である以上、客観的な意見であるとは言い難いです。そんな中、近しい知識を持つものの開発自体は別で行なっている受講生仲間ならば、建設的な意見をもらえるはずです。

成果物を作れる

プログラミングスクールは、卒業までにアプリを開発するカリキュラムであることが多いです。講座内容どおりのアプリを開発するかあなたらしさが出せるオリジナルアプリを開発するかはスクールによって異なりますが、「あなたが開発した成果物」が存在すると、あなたをアピールする上でとてもよく役立つのです。

例えば就活や転職活動で成果物を見せれば、口頭で「Pythonで〇〇ができます」と言うよりも直感的に伝えられます。フリーランスを目指すならばポートフォリオとして成果物を公開することで制作物のイメージがしやすくなり、依頼者も依頼がしやすくなります。

もちろんその観点でいくと、オリジナルアプリを開発した方が差別化はしやすいでしょう。あなたらしさを演出しつつ技術力も示すことができるためです。スクールを選ぶ際は、オリジナルアプリを開発できるカリキュラムであるかどうか、にも目を向けることをオススメします。

大学生がプログラミング、Pythonを学ぶならGeekSalon!

いかがでしたか?記事を通して気になる講座が見つかりましたら幸いです。

もし記事を読んで「Pythonを学びたい!」と思った方は、プログラミングスクールのGeekSalonをオススメします。メンターに24時間質問できたり、受講生の大学生同士でコミュニケーションが取れたり、オリジナルアプリケーションも開発できたりと、初心者に優しいスクールとなっています。

料金も比較的安価であるため、コスパやタイパを重視したい方はぜひ検討してみてください。

GeekSalonでは、毎日無料でオンライン説明会を開催しています。誰でも参加可能ですので、気になった方はこちらのリンクからお気軽にご予約ください。

大学生がPythonを学ぶならGeekSalon!

GeekSalonについて詳しく知る